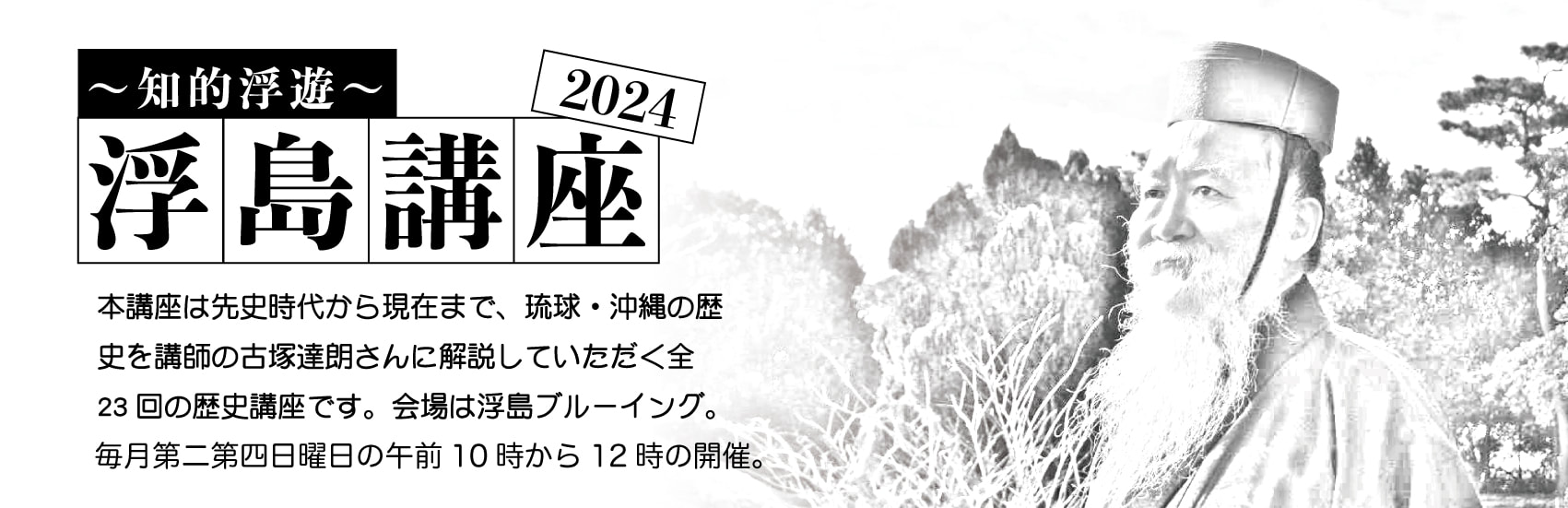

<講座の概要>

講師:古塚達朗さん

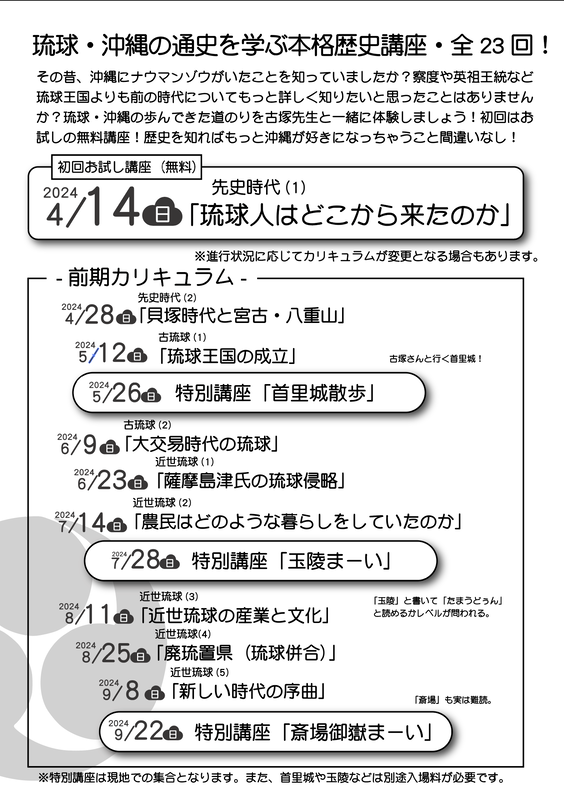

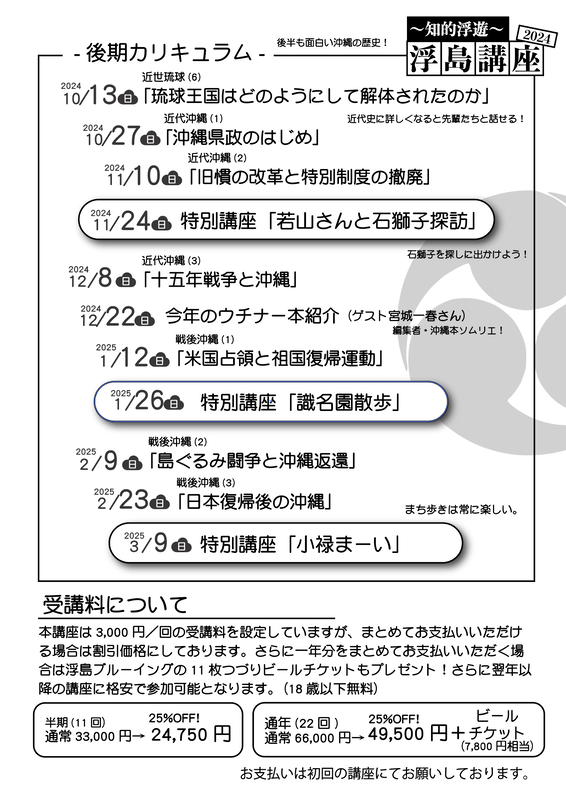

参加費:3,000円/回 49,500円/通年(22回分)

通年のお申し込みの場合は浮島ブルーイングの11枚綴りビールチケット(7,800円相当)をプレゼント。

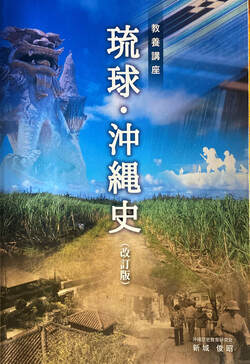

テキスト:琉球・沖縄史(改訂版) 著者:新城俊昭

本講座は、右の「琉球・沖縄史」をテキストとし、琉球・沖縄の通史を楽しく理解していただくものです。このため参加いただく皆さんにはそれぞれテキストをご用意いただく必要があります。沖縄の歴史は地域や時代により異なるため断片的に語られることが多いですが通史として、学んでいただくことでより深くご理解いただけるものと思います。

この本は考古学的な面や社会学的な視点、さらに近現代など、今日の沖縄に至るまで多くの視点で語られています。近年の研究による新たな発見による改訂や加筆もある為、『改訂版』であることをお確かめください。今の沖縄を知るため、一家に一冊、いや、2冊でも3冊でも置いていただきたい本です。

お申込み方法:右上の申し込みフォームからエントリーお願いします。

講師:古塚達朗さん

参加費:3,000円/回 49,500円/通年(22回分)

通年のお申し込みの場合は浮島ブルーイングの11枚綴りビールチケット(7,800円相当)をプレゼント。

テキスト:琉球・沖縄史(改訂版) 著者:新城俊昭

本講座は、右の「琉球・沖縄史」をテキストとし、琉球・沖縄の通史を楽しく理解していただくものです。このため参加いただく皆さんにはそれぞれテキストをご用意いただく必要があります。沖縄の歴史は地域や時代により異なるため断片的に語られることが多いですが通史として、学んでいただくことでより深くご理解いただけるものと思います。

この本は考古学的な面や社会学的な視点、さらに近現代など、今日の沖縄に至るまで多くの視点で語られています。近年の研究による新たな発見による改訂や加筆もある為、『改訂版』であることをお確かめください。今の沖縄を知るため、一家に一冊、いや、2冊でも3冊でも置いていただきたい本です。

お申込み方法:右上の申し込みフォームからエントリーお願いします。

|

講師:古塚達朗さん

1959年生まれ 郷土史家 沖縄国際大学南島文化研究所特別研究員 沖縄県博物館協会会長や沖縄国際大学非常勤講師、那覇市の文化財課課長を務め、那覇市歴史博物館、那覇市立壺屋焼物博物館館長を兼務、那覇市中央公民館館長などを歴任し2022年に独立。 2016年にNHKのブラタモリで案内役をつとめ、タモリさんとの楽しい一幕も。 独自の歴史に裏打ちされた「沖縄」の魅力を、誰よりも分かりやすく、そして楽しくお話します。 著作・共著に『新・沖縄むかしばなし』『名勝「識名園」の創設ー琉球庭園の歴史』『那覇女性史(近代編)なは・女のあしあと』『首里城周辺マップ』『よみがえる戦前の沖縄』『ぶらりスージグヮー』『沖縄文化財百科』など多数。 |

<開催趣意>

わが国は戦後、経済を中心として、目をみはるほどの急速な復興発展をとげてきました。そして、沖縄県は日本の南端にあり、その独自の文化風習と豊な自然環境により文化観光面で日本をリードする一面すら持つようになってきました。

しかしながら、沖縄県の現状は、まだ決して理想的な姿に近づきつつあるとは考えにくいと思います。経済面においては、観光立県として成長を続けてきたものの、新型コロナウィルスによる渡航規制や国内外の社会情勢により激しく揺り動かされている状況にあります。また社会生活においては、若者の地域離れ、少子高齢化による地域社会の活力減退、潤いのある人間関係や生きがいの喪失、思想や道義道徳の混迷など物的繁栄の裏側に精神の混乱に陥っている人々も多いのではないでしょうか。これらの原因は個々が抱える問題もさることながら、複雑な現代社会において長期的な未来予想が困難であり、将来に不安を募らせている人が増えていることに他ならないと思います。

複雑に揺れ動く現代社会において、私達が祖先から受け継いだ豊かな文化歴史と島の自然を注意深く観察し、守り、未来につなげること。それが何より大切であることは疑いようがありません。私たちはこのような観点から、真に地域を愛し、社会を良くしていこうとする考えを育み、明るい未来を創造する場として、「浮島講座 那覇に学ぶ」の開催を決意しました。

本講座を通し、島の自然や文化風習を尊み、人間とは何か、天地自然の理とは何か、沖縄の伝統的精神性とは何かという基本的な命題を考察し、互いの人間性を尊重する真の地域ビジョンを探究したいと考えています。

わが国は戦後、経済を中心として、目をみはるほどの急速な復興発展をとげてきました。そして、沖縄県は日本の南端にあり、その独自の文化風習と豊な自然環境により文化観光面で日本をリードする一面すら持つようになってきました。

しかしながら、沖縄県の現状は、まだ決して理想的な姿に近づきつつあるとは考えにくいと思います。経済面においては、観光立県として成長を続けてきたものの、新型コロナウィルスによる渡航規制や国内外の社会情勢により激しく揺り動かされている状況にあります。また社会生活においては、若者の地域離れ、少子高齢化による地域社会の活力減退、潤いのある人間関係や生きがいの喪失、思想や道義道徳の混迷など物的繁栄の裏側に精神の混乱に陥っている人々も多いのではないでしょうか。これらの原因は個々が抱える問題もさることながら、複雑な現代社会において長期的な未来予想が困難であり、将来に不安を募らせている人が増えていることに他ならないと思います。

複雑に揺れ動く現代社会において、私達が祖先から受け継いだ豊かな文化歴史と島の自然を注意深く観察し、守り、未来につなげること。それが何より大切であることは疑いようがありません。私たちはこのような観点から、真に地域を愛し、社会を良くしていこうとする考えを育み、明るい未来を創造する場として、「浮島講座 那覇に学ぶ」の開催を決意しました。

本講座を通し、島の自然や文化風習を尊み、人間とは何か、天地自然の理とは何か、沖縄の伝統的精神性とは何かという基本的な命題を考察し、互いの人間性を尊重する真の地域ビジョンを探究したいと考えています。

(参考資料)2022年8/21に首里城で「鏡と旗による通信実験」を行いました。

とても面白い実験となったのでこちらでもご紹介させていただきます。

玉陵に祀られた木田大時(むくたうふぅとぅち)らの物語を体験する。

<木田大時の物語(要点)>

南城市玉城出身で天文や易学者として琉球王府に仕えていた木田大時は、ある時、易学により尚真王の子どもの命を救い、王に寵愛されるようになった。しかしそれを妬んだ周囲の人間が王に進言し木田は箱の中のネズミの数を言い当てるという試験を受けることになる。箱の中にはネズミが1匹いるはずなのだが木田は「5匹(3匹という説もある)」と即答した。このため偽物と判断され処刑されることとなるが、実際には箱の中でネズミが子を産んでおり、木田の答えは正しかったのだ。王はすぐさま処刑場がある安謝に向けて処刑中止の旗を降らせたが、刑場ではそれを実行の合図と勘違いし木田を処刑してしまった。このことに心を痛めた王は亡骸を玉陵の中室に納めるよう命じ、現在も玉陵には木田大時の石厨子が安置されており、王族以外の唯一の人物とされている。

また、現在も清明祭などの際、木田大時の子孫が玉陵に集まるという。

南城市玉城出身で天文や易学者として琉球王府に仕えていた木田大時は、ある時、易学により尚真王の子どもの命を救い、王に寵愛されるようになった。しかしそれを妬んだ周囲の人間が王に進言し木田は箱の中のネズミの数を言い当てるという試験を受けることになる。箱の中にはネズミが1匹いるはずなのだが木田は「5匹(3匹という説もある)」と即答した。このため偽物と判断され処刑されることとなるが、実際には箱の中でネズミが子を産んでおり、木田の答えは正しかったのだ。王はすぐさま処刑場がある安謝に向けて処刑中止の旗を降らせたが、刑場ではそれを実行の合図と勘違いし木田を処刑してしまった。このことに心を痛めた王は亡骸を玉陵の中室に納めるよう命じ、現在も玉陵には木田大時の石厨子が安置されており、王族以外の唯一の人物とされている。

また、現在も清明祭などの際、木田大時の子孫が玉陵に集まるという。

なるほどなるほど、尚真王(1465年- 1527年)の時代、易学や天文学を行う役職を「時(とぅち)」と言ったそうです。また、男性の易学者つまり占いをしているという存在も初めて知りました。

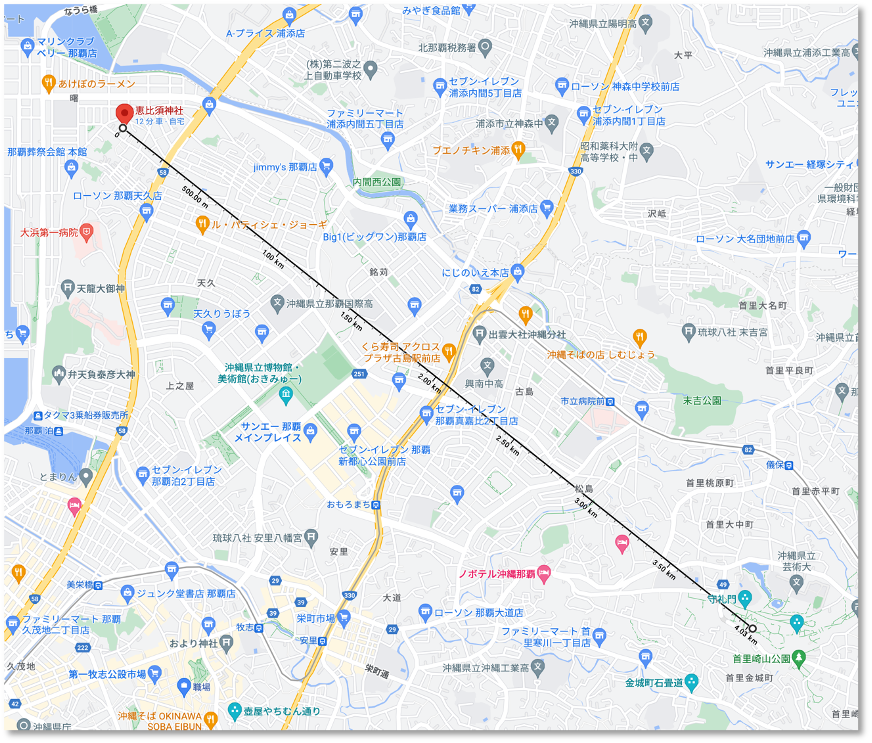

それはそうと、首里城から旗を振って安謝にある処刑場に処刑の実行や中止の合図を送っていたというお話しなのですが、首里城から安謝の処刑場までは約4.1kmあります。果たして本当にそんなことが可能なのか!?というのが今回の検証実験のテーマでございます。

<実験方法>

首里城の高台にて大旗を振り安謝方面から、旗の模様や色などを認識できるかどうか。また、晴天時は鏡による通信が可能かどうかの検証を行い、通信可能な条件や伝達すべき情報などについて検討する。

上はGoogleマップ上で距離を測っている図です。

ちなみに、恵比寿神社から西側は戦後に埋立られた土地で以前は那覇の端っこに位置していました。

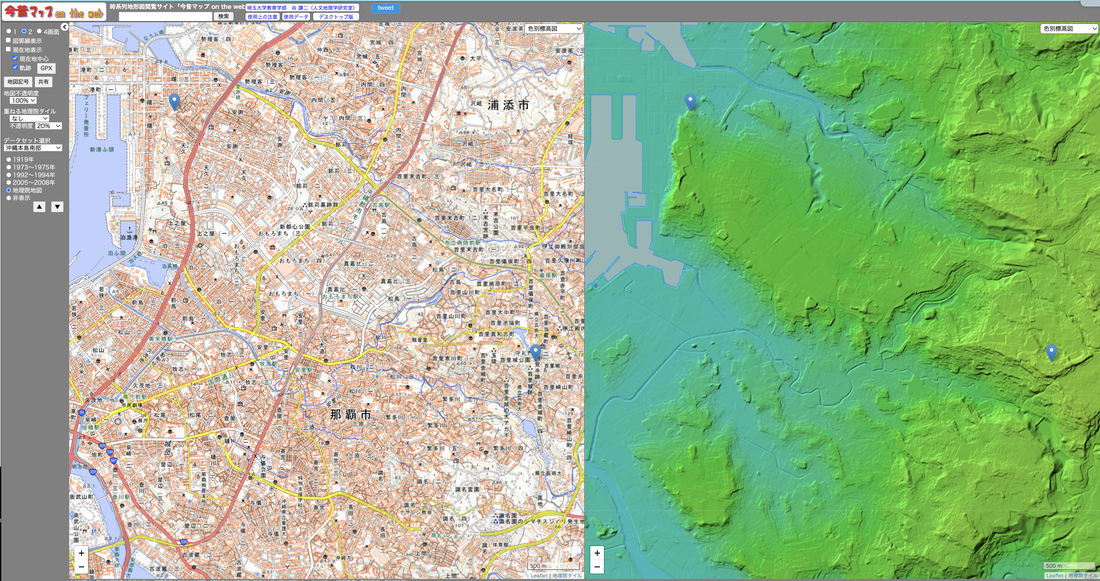

下の地図は谷謙二研究室さん(埼玉大学教育学部 社会講座 人文地理学)が公開している今昔マップというサイトで左に現在の地図、右に色別標高図を表示してみました。

右の標高図を見るだけでも高低差のない埋め立てた土地は目立ちますし、処刑場があった場所が那覇の西のハズレで周囲が海に囲まれていたわかります。

ああ、あそこと首里城が旗で通信していたのかと思いを寄せる地図でございます。う〜ん、結構遠いけど本当に旗は見えたのでしょうか。。。

ちなみに、恵比寿神社から西側は戦後に埋立られた土地で以前は那覇の端っこに位置していました。

下の地図は谷謙二研究室さん(埼玉大学教育学部 社会講座 人文地理学)が公開している今昔マップというサイトで左に現在の地図、右に色別標高図を表示してみました。

右の標高図を見るだけでも高低差のない埋め立てた土地は目立ちますし、処刑場があった場所が那覇の西のハズレで周囲が海に囲まれていたわかります。

ああ、あそこと首里城が旗で通信していたのかと思いを寄せる地図でございます。う〜ん、結構遠いけど本当に旗は見えたのでしょうか。。。

途方に暮れるスタッフたち。

ちなみに、今回の実験で使用する旗はFC琉球サポーターズグループ「琉球グラナス」団長の池間さんが特別に作ってくれました。

もうFC琉球に足を向けて寝れません。っていうか、美ら島財団さんにも琉球新報さんにも足を向けて寝られないので一体どっちを向いて寝るのが正しいのかわかりません。どうしましょう。と何やらどうでもいいことを考え始めて余計に眠れない日が続きそうです。

果たして、実験の結果はいかに…

結果は下の動画をご覧ください。

ちなみに、今回の実験で使用する旗はFC琉球サポーターズグループ「琉球グラナス」団長の池間さんが特別に作ってくれました。

もうFC琉球に足を向けて寝れません。っていうか、美ら島財団さんにも琉球新報さんにも足を向けて寝られないので一体どっちを向いて寝るのが正しいのかわかりません。どうしましょう。と何やらどうでもいいことを考え始めて余計に眠れない日が続きそうです。

果たして、実験の結果はいかに…

結果は下の動画をご覧ください。

Proudly powered by Weebly